喜报丨我院曹桂铭副教授在《Nature Communications》期刊发表学术论文

发布时间:2025年05月16日 作者:信息技术学院 字体: 大 中 小 浏览次数:

近日,信息技术学院曹桂铭副教授在国家自然科学基金(62304183)和国家重点研发计划项目(2023YFA1607102)支持下,与电子科技大学刘富才教授以及复旦大学李文武研究员团队合作,以共一/共通讯作者身份在国际顶级期刊《Nature Communications》于5月14日在线发表了题为“Configurable kinetics of polarization switching via ion migration in ferroionic CuInP2S6”的研究论文。这是学校作为通讯单位首次在Nature子刊《Nature Communications》上发表学术论文。

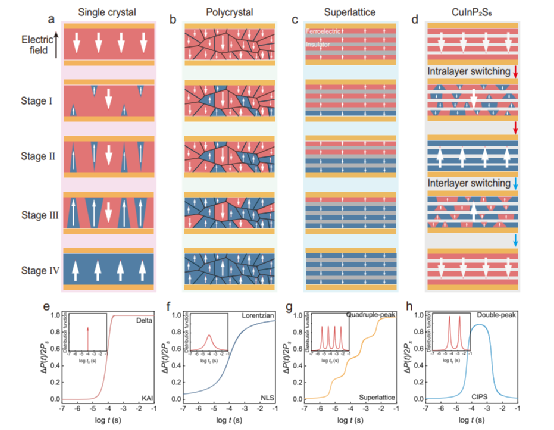

铁电材料在非易失性存储器、神经形态计算和铁电光伏等方面具有广阔的应用前景。设计实现可调控的极化翻转动力学行为,将为发展和构建多功能新型铁电器件提供重要的研究思路,并在高密度存储器件、复杂神经形态动力学模拟领域,有着巨大的潜在研究价值。然而,传统铁电由于离子仅能发生局域偏移,通常铁电极化翻转只具有单一的动力学过程,在实现可配置的极化翻转动力学进而发展多功能铁电器件方面,面临着巨大的挑战。为克服铁电固有的双稳态特点,人们基于不同的铁电相和器件结构,设计出各种铁电极化翻转动力学(图1),实现不同功能的铁电器件。然而一旦铁电材料和器件结构确定后,单一的极化翻转动力学导致器件只能表现出特定的功能。

图1. 不同铁电体中极化翻转过程

范德华层状铁电CuInP2S6具有独特的铁电性和离子电导性的耦合特征,极化切换和跨越范德华层间间隙的离子迁移,均与电场下Cu离子跳跃过程相关。值得注意的是,Cu离子的层内跳跃和层间跳跃分别使得极化反转方向与所施加的电场同向和反向。CuInP2S6这些新颖的物性,使其成为探索丰富极化翻转过程和发展可配置的多功能铁电器件的理想平台。

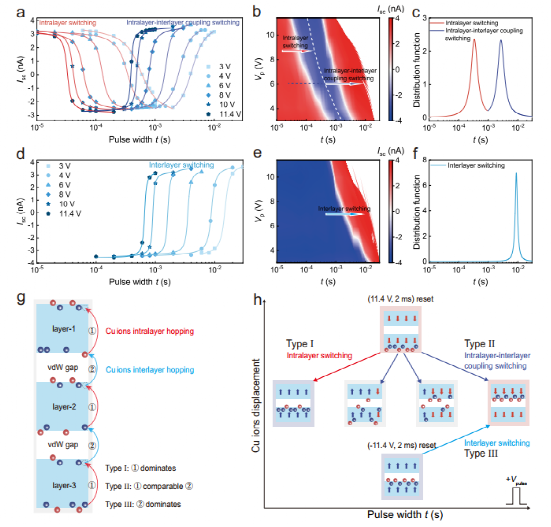

图2. 低维铁电CuInP2S6中的极化翻转动力学

利用铁电光伏行为(FePV)间接表征极化态,规避了漏电流干扰,首次系统研究了低维铁电CuInP2S6的极化翻转动力学的物理机制。研究发现了三种不同的切换模式,分别对应Cu离子的层内跳跃、层内-层间耦合跳跃以及层间跳跃的迁移动力学过程(图2)。通过设计极化电压的幅值和脉宽,精细调控Cu离子跳跃过程,在单个器件中实现了可配置的极化切换动力学,包括数字式切换(digital switching)、渐变式切换(gradual switching)和累积式切换(accumulative switching)。该项研究成果为发展可配置的多功能铁电器件(如非易失性存储器、神经形态计算器件),提供了一种新的设计思路。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-59697-z

下一篇:

打印本页 关闭

川公网安备51340102000022号

川公网安备51340102000022号